小説家の三島由紀夫が太宰治を大嫌いだったという話はよく知られている。

三島由紀夫が太宰に面と向かって「僕は太宰さんの文学は嫌いなんです」と言い放ったエピソードはあまりに有名である。

これは昭和21年12月のこと、三島が21歳、太宰が37歳の時だという。

ここではその時の状況を主に三島の「私の遍歴時代」から引用してご紹介する。

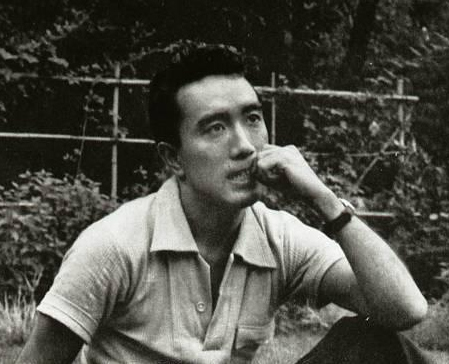

三島由紀夫(みしまゆきお)

太宰治(だざいおさむ)

太宰 治(だざい おさむ、1909年〈明治42年〉6月19日 – 1948年〈昭和23年〉6月13日)は、日本の小説家。

本名、津島 修治(つしま しゅうじ)。左翼活動での挫折後、自殺未遂や薬物中毒を繰り返しながらも、第二次世界大戦前から戦後にかけて作品を次々に発表。主な作品に『走れメロス』『津軽』『お伽草紙』『人間失格』がある。没落した華族の女性を主人公にした『斜陽』はベストセラーとなる。戦後は、その作風から坂口安吾、織田作之助、石川淳らとともに新戯作派、無頼派と称されたが、典型的な自己破滅型の私小説作家であった[3]。

引用:Wikipedia

三島由紀夫の太宰治嫌いエピソード「僕は太宰さんの文学が嫌いです」

三島の『斜陽』批判と面談の時期に関する記憶違い

そのエピソードが書かれている三島の「私の遍歴時代」の前段では、三島は太宰の没落貴族の女性を主人公にした小説『斜陽』を、あまりに実際の貴族と比べて言葉遣いや生活習慣の点で違いすぎ、リアリティがないと批判している。

さらにその『斜陽』が世間に受け入れられるのを見て、ますます太宰が嫌いになり、そんな三島の太宰批判を聞いて周囲が太宰に会わせることに興味を持った結果、太宰との面談が実現したとしている。

そのため、三島は面談の時期について「『斜陽』の連載が終わったころ」と書いているが、太宰の編集者の野原一夫によると、『斜陽』の雑誌掲載は昭和22年で、この面談は昭和21年だから三島の記憶違いだという。

「僕は太宰さんの文学が嫌いです」

それはともかく、三島は面談の15年以上も後に書かれた「私の遍歴時代」でその場面を書いている。

その場に連れて行ってくれたのは三島の記憶によれば劇作家の矢代静一(Wikipedia)、「その文学仲間でのちに夭折した原田氏」としており、出かける自分の心境について、「大袈裟にいえば、懐ろに匕首(あいくち)をのんで出かけるテロリスト的心境であった」と語っている。

また、その場には太宰治本人だけでなく、太宰の隣に太宰と親しかった評論家の亀井勝一郎の他、太宰の大勢の取り巻きもいたという。

場内の空気は、私には、何かきわめて甘い雰囲気、信じあった司祭と信徒のような、氏の一言一言にみんなが感動し、ひそひそとその感動をわかち合い、またすぐ次の啓示を待つという雰囲気のように感じられた。

これには私の悪い先入観もあったろうけれど、ひどく甘ったれた空気が漂っていたことも確かだと思う。

引用:三島由紀夫『太陽と鉄』(中公文庫、1987年)「私の遍歴時代」149、150頁

いよいよ三島がその言葉を言い放つ場面はこのように描写されている。

私は来る道々、どうしてもそれだけは口に出して言おうと心に決めていた一言を、いつ言ってしまおうかと隙を窺っていた。

それを言わなければ、自分がここへ来た意味もなく、自分の文学上の生き方も、これを限りに見失われるにちがいない。

しかし恥ずかしいことに、それを私は、かなり不得要領な、ニヤニヤしながらの口調で、言ったように思う。

すなわち、私は自分のすぐ目の前にいる実物の太宰氏へこう言った。

「僕は太宰さんの文学はきらいなんです」

その瞬間、氏はふっと私の顔を見つめ、軽く身を引き、虚をつかれたような表情をした。

しかしたちまり体を崩すと、半ば亀井氏のほうへ向いて、だれへ言うともなく、「そんなことを言ったって、こうして来てるんだから、やっぱり好きなんだよな。なあ、やっぱり好きなんだ」

――これで、私の太宰氏に関する記憶は急に途切れる。

気まずくなって、そのまま匆々に辞去したせいもあるが、太宰氏の顔は、あの戦後の闇の奥から、急に私の目前に近づいて、またたちまち、闇の中へしりぞいてゆく。

その打ちひしがれたような顔、そのキリスト気取りの顔、あらゆる意味で「典型的」であったその顔は、ふたたび、二度と私の前にあらわれずに消えてゆく。

引用:三島由紀夫『太陽と鉄』(中公文庫、1987年)「私の遍歴時代」150、151頁

続けて、三島は当時の自分の若者らしい血気を悔いてはいないが、言われた側の太宰の心境についても、自分自身も見ず知らずの青年に面と向かって「あなたの文学は嫌いです」と言われるようになったので理解はできるとする。

そしてこういった「文学上の刺客に会うのは文学者の宿命のようなもの」として、今ではそうした青年特有の青臭さを許しはせず、自分が言われた場合には笑って切り抜けるか聞こえないふりをすると述べてから次のように結ぶ。

ただ、私と太宰氏のちがいは、ひいては二人の文学のちがいは、私は金輪際、「こうして来てるんだから、好きなんだ」などとは言わないだろうことである。

引用:三島由紀夫『太陽と鉄』(中公文庫、1987年)「私の遍歴時代」152頁

野原一夫の記憶では太宰治の言葉は異なる

このように三島の記憶では、三島に「あなたの文学は嫌いです」と言われた太宰は「こうして来てるんだから、好きなんだ」と言ったことになっている。

ただし、太宰の編集担当者だった野原一夫の記憶では、太宰はこの時、「きらいなら、来なけりゃいいじゃねえか」と言ったという(野原一夫『回想 太宰治』)。

人の記憶とは得てしてそういうものだが、ずいぶん三島の話との印象は異なる。

もしかしたらどちらも正しく、互いに印象に残ったセリフだけを記憶しているのかもしれない。

また三島の表情についても、三島は「ニヤニヤしながらの口調」と書いているが、野原の記憶によれば「ニコリともしていなかった」ということである。

太宰治の作品では、以下のものはAmazonの電子書籍読み放題サービス『Kindle Unlimited』で読むことができる。(2022年11月11日閲覧時の情報)

- 太宰治 名作ベストセレクション『走れメロス』『富嶽百景』『人間失格』『斜陽』『ヴィヨンの妻』『グッド・バイ』など

- 人間失格 (角川文庫)

- 太宰治 電子全集 1~6巻