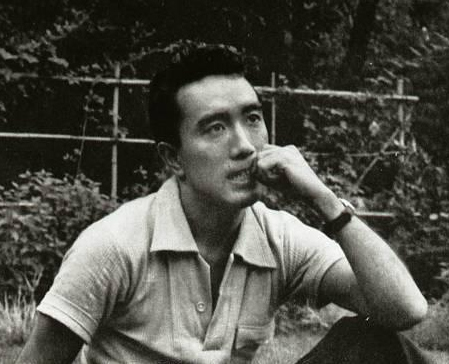

小説家の三島由紀夫は哲学者のジャン=ポール・サルトルをどのように見ていたのだろうか。

三島のサルトル観は東大全共闘との討論記録『美と共同体と東大闘争』(角川文庫)や三島の対談集『源泉の感情』などから窺うことができる。

「ダンディズムの欠如」

三島由紀夫は対談集『源泉の感情』の中で、小林秀雄、阿部公房、石原慎太郎、福田恆存ら作家8名、歌舞伎役者の15代目坂東三津五郎他、能楽、長唄、浄瑠璃といった芸道の名人6名と対談している。

その『源泉の感情』中で、サルトルのことに三島が触れる箇所がある。そこでのサルトル評はかなり辛辣で、三島がサルトルのどのような点を嫌っていたかがよく分かる。

それは武田泰淳との対談の中でのことである。

武田泰淳は自分の従軍経験から、防衛論をぶつのと実際に防衛するのとでは大きな違いがある、それほど兵士として優れていなかった自分だからあまり偉そうに防衛論をぶつわけにはいかない、といったことを述べると、それを受けて三島が話す。

三島 それは武田さんはダンディなんだよ。たとえば、ぼくはサルトルなんていうのは、およそダンディズムの反対の男だと思うね。

あれはレジスタンスのあいだに、私に役に立つことはありませんか、と聞きに行ったら、コメディ・フランセーズを一晩護ってくれ、と言われて張り切って、シモーヌ・ド・ボーヴォワールと行って、そして暗い座席に二人で座っていたんだけれども、だれも攻めてこないんで、一晩経って、夜が明けてきたけれども、まるで静かで、それで報告しに行って、コメディ・フランセーズを護りました、と言ったら、よくやった、と言ったそうだよ(笑)。

ちゃんと上のほうは知ってて、サルトルが何の役にも立たんことを知ってるから、その任務を与えたわけだね。

こんども五月革命の時、サルトルは、文芸家協会を占領したということで新聞に出たでしょう。それは僕だってできるよ、文芸家協会ぐらいいつだって(笑)

武田 それは一番安全で目立つな(笑)。

引用:『源泉の感情』(河出文庫)

「コメディ・フランセーズ」はフランス・パリにある歴史ある劇場だが、戦時中、レジスタンスに参加していたサルトルに、レジスタンス上層部がコメディ・フランセーズを守れと命じたという。

ボーヴォワールと一緒に行ったというが、サルトルとボーヴォワールは1929年に契約結婚しているので、既にかなり親密だったころである。

そして何も起こらずに夜が明け、怪訝に思いながら報告すると、上官は「よくやった」と一言だけ言った。何も起こらないだろうことを了解済みで、とりあえずサルトルが仕事を欲しがっていたのでどうでもいい任務を与えたというオチである。

このエピソードだと単純にサルトルの「能力不足」という話のようだが、三島が「サルトルはダンディズムの反対」と言っているのは、その後の「五月革命の時、文芸家協会を占拠した」という話の方が分かりやすい。

三島はサルトルが行ったような何の危険も伴わないような政治的行為を嫌悪しているのである。

文芸家協会を占拠しに行ったところで何の危険もない。文芸家協会を武装した兵士が護衛しているなどまずありえないからである。

そうした危険性のない行為だけで政治的アピールをするというところに三島は、サルトルの「ダンディズムの欠如」を見ている。

ヨーロッパ人の政治感覚、バートランド・ラッセル

さらに三島は、そうしたサルトルのダンディズムの欠如の根本は、ヨーロッパ特有の政治感覚に由来しているのではないかと述べる。

三島 サルトルはそういうことをやってるでしょう。武田さんはそういうことはけっしてやらない。

武田 やらないというより、やれねえんだよ(笑)。

三島 だけど、サルトルがやったあんなこと、だれだってできるよ。歩く労力も要らないじゃないの。僕はヨーロッパ人のああいう政治感覚というのは、文学の中にまでしみ通っているような気がするのよ。(略)

三島 (略)サルトルがボーヴォワールといっしょにへんな新聞を売って、ちょっと逮捕してもらったわけだな、一時間か二時間。みんな笑うよね。笑うけれどもあれでもいいんだって。だって、バートランド・ラッセルなんか、あれだけやって一生食ってきたじゃないの。

引用:『源泉の感情』(河出文庫)

サルトルに見られたように身体的危険やリスクを負わずに政治的アピールするという習慣は、ヨーロッパでは一般的なもののようで、三島はそうしたヨーロッパの政治感覚自体を嫌悪している。

「笑うけれどもあれでもいいんだって」の「いい」というのは、もちろん「肯定できる」という意味ではなく、ヨーロッパではそれでも政治的な実績作りができてしまう、というほどの意味である。つまり本当は良くないのにヨーロッパではあれで通用してしまう、というニュアンスが込められている。

ここでまた「バートランド・ラッセル」という意外な名前が出てくる。

三島はラッセルに対して「そのようなヨーロッパ特有のダンディズムを欠いた政治的身振りで一生飯を食った男だ」と相当辛辣な評価をしている。

実際にはラッセルは政治的な部分以外でも業績があるようだが、とりあえず三島がどういう系統の人間を嫌ったかという点では分かりやすい。

自己を安全地帯に置きつつ身体的危険・リスクを背負わずに発信された政治的メッセージは、どのような性格のものでも評価するに値しない、と三島は考えていた。

そしてここで三島のサルトルへの批判を思い起こせば、「安全な」文芸家協会を占拠して政治的アピールをしたサルトルと、軍事組織である自衛隊の駐屯地で行動を起こし、自分の最後のメッセージを発信した三島とは、たしかに分かりやすい対照をなしている。

「私の大嫌いなサルトル」

三島は1970(昭和45)年の11月に割腹自殺しているが、その前年の1969(昭和44)年5月13日、東大学生の左翼組織、「東大全共闘」に招かれて討論会に出席している。

三島は民族主義的・右翼的立場であり、かつ東大全共闘は左翼組織であるから、約1000人もの政治的な敵手に囲まれて三島は討論したことになる。

それはともかく、その東大全共闘と三島との討論会は角川文庫の『美と共同体と東大論争』として出版されているが、その中でわずかにサルトルの名前に触れるところがある。

三島 私の大嫌いなサルトルが『存在と無』の中で言っておりますけれども、一番ワイセツなものは何かというと、一番ワイセツなものは縛られた女の肉体だと言っているのです。(略)

相手が意思を封印されている。相手が主体的な動作を起こせない、そういう状況が一番ワイセツで、一番エロティシズムに訴えるのだ。これが人間が人間に対して持っている(注ー性的)関係の根源的なものではないかと思います。

引用:『美と共同体と東大論争』(角川文庫)

三島はやはり「私の大嫌いなサルトルが」と言っている。

もちろん三島がサルトルが嫌いな理由は先述したような理由からだろう。

しかし「大嫌い」と言いつつ、三島がここでサルトルの「もっとも猥褻なものは縛られた女の肉体である」という洞察を引き合いに出すのは、そこから暴力の性質や闘争の意味について語るためであり、サルトルの洞察を否定するためではない。

三島はサルトルを嫌いつつも、その洞察の鋭さはある程度認めていたということが分かる。

そして三島の説明によれば、サルトルがそのようなことを主張した理由は、エロティシズムは他者にしか発動しないゆえにその他者の持つ主体的な意思が邪魔になるが、肉体を縛ることはそのエロティシズムにとって邪魔な「主体的意思」を封じることができるので、縛られた女の肉体はもっとも猥褻なのだ、という理屈である。

『美と共同体と東大闘争』

引用したのは三島由紀夫と東大全共闘との討論記録『美と共同体と東大闘争』内の文章である。

本記事で扱われたサルトル関連著作では、

- 『NHK「100分de名著」ブックス サルトル 実存主義とは何か: 希望と自由の哲学』

を、Amazonの電子書籍読み放題サービス『Kindle Unlimited』で読むことができる。(2022年11月11日閲覧時の情報)